Titelgrafik: Mehmet Ismail

Der Wettkampf von Ding Liren und Gukesh Ende 2024 in Singapur und der aktuellen WM-Kampf um die Frauen-Weltmeisterschaft zwischen den Chinesinnen Ju Wenjun und Tan Zhongyi sind objektiv auf ähnlich hohem Niveau gewesen. Es gab aber auch Unterschiede.

Von Thorsten Cmiel

Leider haben moderne Engines im Schach nicht nur die Objektivität der Analysen gestärkt, sondern auch die Bereitschaft Spielerinnen und Spieler verstärkt zu kritisieren. Dabei meine ich nicht in erster Linie Journalisten und Trainer, sondern Zuschauer in den sozialen Medien, die mit den stärksten Bewertungstools aller Zeiten bewaffnet sind und das Geschehen weder historisch noch praktisch einschätzen können. Wenn eine Frauenweltmeisterschaft gespielt wird, dann kommt ein anderer, ärgerlicher Faktor hinzu mit dem sich die Schachwelt schon länger auseinander setzen muss: Frauen wird oft nicht der erforderliche und verdiente Respekt gezollt. Dennoch muss man sie kritisieren dürfen, dann aber mit Fakten und Argumenten. Es folgt ein Versuch einer ausgewogenen Analyse der Frauen-Weltmeisterschaft.

„Selten verlief eine Frauen-Weltmeisterschaft so einseitig wie diese, obwohl hier mit Ju Wenjun und Tan Zhonqui die Zweite und die Dritte (…der Weltrangliste bei der…) Frauenweltmeisterschaft aufeinandertreffen.“André Schulz (Chessbase-Redakteur) nach acht Runden.

Gerald Hertneck ist Großmeister und Leistungssportreferent des Deutschen Schachbundes, zitiert Schulz und geht zumindest in der Überschrift einen gefühlten Schritt weiter, indem er provokant fragt: „Weltmeisterschaft oder Farce?“ Leider geht Gerald der Frage nicht weiter auf den Grund. So bleibt die gestellte Frage offen und lediglich ein Eindruck, der falsch interpretiert werden könnte. Die Überschrift sollte vermutlich vor allem Aufmerksamkeit erzielen. Bevor ich der aus meiner Sicht legitimen Frage der Qualität nachgehe, seien zur besseren Einordnung einige historische Wettkampfergebnisse erwähnt.

Historisch deutliche Siege

In der Schachgeschichte gab es in einigen Wettkämpfen deutliche Resultate auf dem Weg zum Weltmeistertitel und bei den Wettkämpfen selbst. Erinnert sei zunächst an die spektakulären Siege von Robert James, genannt Bobby Fischer (1943 – 2008). Fischer deklassierte Taimanov und Larsen mit Sechs zu Null und gewann gegen Tigran Petrosjan im Finale der Kandidatenkämpfe mit 6.5 zu 2.5. Genau wie jetzt Ju Wenjun. Den Weltmeisterschaftskampf 1972 in Reykjavik gewann Fischer trotz einer kampflosen Niederlage mit 12.5 zu 8.5 deutlich nach allerdings 21 Partien. In der jüngeren Historie kann noch der letzte Weltmeisterschaftskampf von Magnus Carlsen erwähnt werden, der 2021 in Dubai gegen Ian Nepomniachtchi mit 7.5 zu 3.5 ebenfalls vorzeitig seinen Weltmeisterschaftskampf gewann. Als entscheidend für den Erfolg wurde nach ausgeglichenem Start die sechste Partie angesehen, die 136 Züge dauerte und durch die Carlsen erstmals in Führung ging. Sein Gegner war geknackt.

Singapur 2024: Gukesh – Liren

Einer, der sich beruflich mit Datenanalysen und deren Interpretation beschäftigt ist Mehmet Ismail, Wirtschaftswissenschaftler und Spieltheoretiker für Norway Chess im Einsatz. Ismail untersucht regelmäßig Top-Events im Schach und verfeinert seine Analysemethoden. So hatte Ismail den Weltmeisterschaftskampf 2024 in Singapur, den letztlich der Inder Gukesh gewann, einer historischen Analyse unterzogen. Ismail bescheinigte dem Geschehen eine historisch betrachtet hervorragende Qualität. Es mag sein, dass das Wissen um Eröffnungsvarianten und Endspiele beispielsweise Einfluss auf diesen generellen Trend im Schach genommen hat. Aber auch bei Top-Spielern kommen Fehler weiterhin vor. Wer mehr wissen will, der sei auf den Artikel hingewiesen.

Shanghai/ Chongqing: Ju Wenjun – Tan Zhongyi

Was Ju Wenjun auszeichnet

Ju Wenjun gewinnt mit diesem Wettkampf zum fünften Mal die Weltmeisterschaft der Frauen im Schach. Trotz einer frühen Niederlage hatte sie es nach eigener Aussage geschafft sich in ihre Komfortzone zu spielen. Zu den wichtigsten Stärken von Ju Wenjun gehört ihr positionelles Verständnis und ihr Endspielverständnis. Von beiden Eigenschaften profitierte die Chinesin während des Wettkampfes.

„Vielleicht hängt mein Spielstil in gewisser Weise mit meiner Erziehung zusammen – ich bin eher solide und vergleichsweise nicht so aggressiv“.

Ju Wenjun nach dem Wettkampf.

Was bei Tan Zhongyi schief lief

Die chinesische Herausforderin hatte ihre Chancen zu Beginn des Wettkampfes. Mit fortschreitendem Verlauf wurde deutlich, dass sie auf ein eingeschränktes Repertoire setzte mit Weiß und mit Schwarz. Das muss kein grundsätzliches Problem sein, aber stellte das gegnerische Team nicht vor allzu große Herausforderungen. Gerade in Situationen, die einen Strategiewechsel in einem Zweikampf erfordern, könnte es hilfreich sein, wenn man die Gegnerin vor neue Aufgaben stellen kann. Nach dem Auftaktsieg in der zweiten Partie hatte Tan eine solche Chance den Charakter des Wettkampfes zu bestimmen. Auf den Überraschungsfaktor in der Eröffnung verzichtete Tan während des gesamten Wettkampfes. Erst in der achten Partie wechselte Tan ihren Aufschlagszug (1.c4) erstmals und zu spät, um die Vorbereitung des gegnerischen Teams noch zu testen.

Was man bei Wettkämpfen von Spielerinnen, die bereits häufig gegeneinander angetreten sind, genauer betrachten sollte, sind vorherige Begegnungen, um die Dynamik besser zu verstehen. Tan und Ju Wenjun hatten bereits 2018 einen Weltmeisterschaftskampf gegeneinander gespielt. Diesen Wettkampf hatte Ju Wenjun damals als Herausforderin gewonnen. In dem Wettkampf hatte Ju Wenjun früh mit zwei Siegen die Führung übernommen, Tan kam heran, verlor erneut, kam heran und versuchte zum Schluss des Wettkampfes in vier Partien erneut auszugleichen. In der letzten Partie hatte Ju Wenjun großen Vorteil nachdem ihre Gegnerin die Hippopotamus-Eröffnung, in deutschen Schachkreisen auch als Feustel-Eröffnung bekannt, spielte, begnügte sich aber mit einem Remis.

Wie der Kampf 2025 kippte

Beginnen wir mit einer eher qualitativen Betrachtung des Geschehens und was aus Sicht eines menschlichen Beobachters zum Wettkampf festzuhalten ist: Bekannt war bereits vor dem Wettkampf, dass Tan Zhongyi tendenziell dazu neigt weniger solide zu spielen als ihre Gegnerin. Dazu gehören gelegentlich in ihren Partien positionell anrüchig wirkende Entscheidungen und positionelle Ungenauigkeiten in ihrem Spiel. Ähnlich wie Gukesh neigt Tan zu einem eher konkreten Spielstil.

Der Zweikampf kippte zwischen der dritten und fünften Partie, die letztlich die Wende im Wettkampf brachten. Betrachten wir diese Entwicklung chronologisch. Die dritte Partie verlor Tan erst spät im Endspiel nachdem es lange Zeit nach einem Remis ausgesehen hatte.

Tan hatte zuvor bereits etwas ungenau agiert, indem sie ihren Läufer statt nach d7 nach d5 stellte. Dabei ging es vor allem um die Möglichkeit dem Eindringen des gegnerischen Königs mit dem Turmtausch via a4 zu begegnen. In der betrachteten Situation war es für diese Idee bereits zu spät. Tan erkannte das nicht und zog im 60. Zug ihren Läufer nach c6. Stattdessen konnte sie mit ihrem Turm nach e2 ziehen und das Gleichgewicht halten. Das war allerdings nicht einfach zu erkennen und mehr eine Art Folgefehler, der letztlich zum Verlust führte.

Eine bekannte Schwäche von Tan ist, dass sie gelegentlich zu schnell oder impulsiv zieht. Auch beim Kandidatenturnier in Toronto, das Tan letztlich klar gewann, gab es solche Situationen. In der hier betrachten vierten Partie hatte Ju Wenjun im 19. Zug eine zweifelhafte Entscheidung getroffen und Tan stand vor ihrem 24. Zug mit Weiß.

Tan Zhongyi zog trotz einer Restbedenkzeit von mehr als einer Stunde flott ihren Läufer nach d6. Mit der Kontrolle des Feldes b8 kam allerdings das sofortige Schlagen mit der Dame auf b6 stark in Betracht und die Instanz im Schach, also der Maschinenraum, sieht großen Vorteil für Weiß. Ein erneuter Sieg für Tan hätte dem Wettkampf mit großer Wahrscheinlichkeit eine völlig andere Dynamik verpasst. Die Partie endete schließlich mit Remis.

(Wer sich für ausführlichere Betrachtungen der dritten und vierten Partie interessiert, der klicke bitte hier.)

Die Entscheidung brachte nach meiner Einschätzung letztlich die fünfte Partie im Wettkampf. Tan war bei ihrem e6-Sizilianer geblieben und spielte diesmal einen Paulsen-Aufbau. Psychologisch geschickt hatte Ju Wenjun eine Spielweise gewählt die ihrer Gegnerin hier eine scheinbare Konzession abverlangte.

Tan steht mit Schwarz vor ihrem 11. Zug. Der eigene Läufer ist durch den weit vorgerückten c-Bauern der Gegnerin auf a7 eingesperrt. Schwarz sollte den gegnerischen Bauern sofort befragen und das funktioniert am besten mit b7-b6. Aber: So hatte Tan bereits einen Zug zuvor nicht gespielt, insofern überraschte ihre Entscheidung gegen diese Befreiungsidee nur teilweise. Stattdessen zog die Chinesin ihren b-Bauern zwei Felder vor, um sich ein Feld für den Springer zu sichern. Das Problem des Läufers auf a7 verschärfte sich dadurch jedoch und auf c4 stand der Springer wackelig, weil Weiß dessen Deckung mit seinem a-Bauernzug nach a4 untergraben konnte.

Ju Wenjun hatte im weiteren Verlauf der Partie ihre Chancen nicht optimal genutzt. Hier stand erneut Tan vor ihrem 17. Zug. Angesichts der Fesslung des c-Bauern auf der Diagonalen a7-g1 bot sich der kurze Bauernzug mit dem d-Bauern an. Tan zog stattdessen ihren f-Bauern nach f5 und schwächte ihre eigene Stellung entscheidend.

(Wer sich für eine ausführlichere Analyse der fünften Partie interessiert klicke bitte hier).

Es gibt noch mehr Gründe zu suchen oder zu erforschen über die allerdings nur die Teams oder die Spielerinnen Auskunft geben können, warum was im Wettkampf nicht wie gewünscht gelaufen ist. Wir wollen diesen Teil mit dem Gesagten bewenden lassen und folgen einer Datenanalyse, um eine objektivierte Meinung über den Wettkampf und dessen Qualität zu erhalten.

Quantitative Betrachtungen

Beim Schach geht es Mehmet Ismail zufolge nicht nur um Präzision, sondern auch darum, kalkulierte Risiken einzugehen. Hierfür hat der Datenexperte den Game Intelligence (GI)-Score entwickelt, der einen Kompromiss zwischen dem Spielen der Hauptvariante und dem Abweichen davon zum Eingehen von gezielten Risiken erfasst.

Betrachten wir die Ergebnisse von Ismail um Weltmeisterschaftswettkampf 2025. Vor allem die Siegerin bringt einen sehr hohen GI-Score von etwa 160 auf die Waage und hat nur relativ wenige Chancen verpasst. Das mag auch an den unterschiedlichen Spielstilen der beiden Spielerinnen liegen, aber zeigt sich natürlich auch im Resultat des Wettkampfes. Ismails Fazit lautet:

„Obwohl es in beiden Wettkämpfen große Unterschiede in den einzelnen Partien gibt, zeigt sich, dass das durchschnittliche Spielniveau gemessen nach den Stockfish-Fehlern mehr oder weniger gleich ist.“

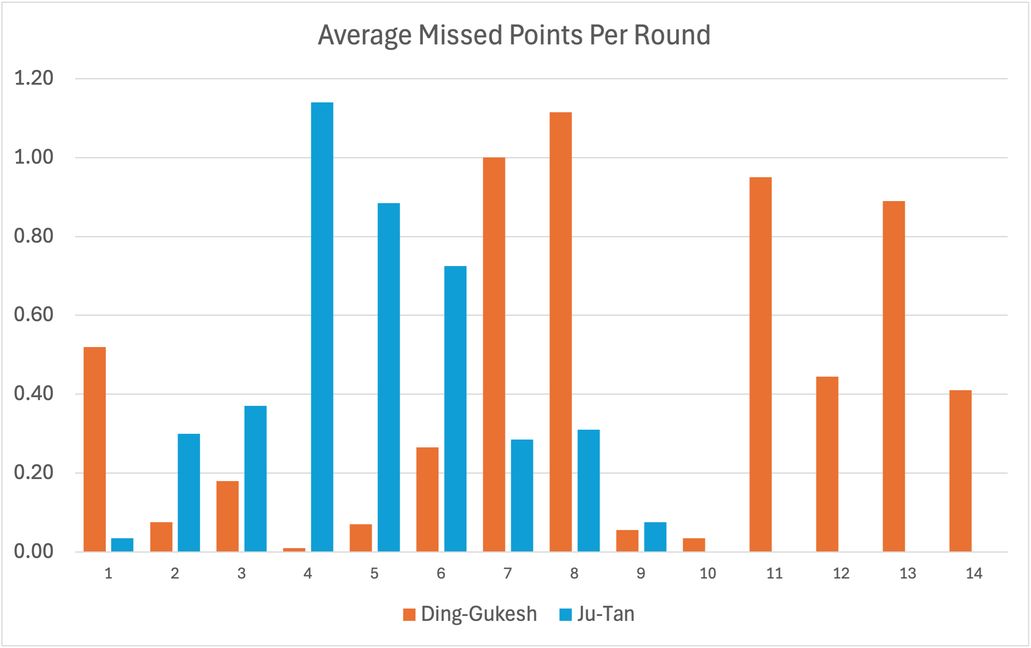

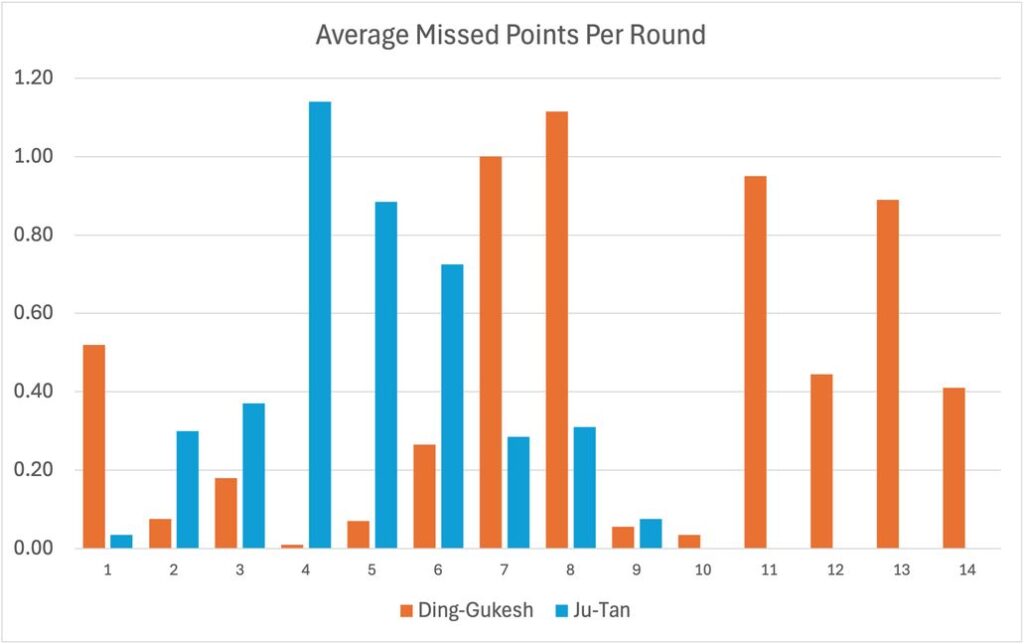

Was die Genauigkeit des Spiels war in beiden Wettkämpfen ähnlich hoch. Das zeigen die Durchschnittswerte der verpassten Punkte. In den Wettkämpfen Liren – Gukesh und Ju – Tan lag der Durchschnitt der verpassten Punkte bei 0,43 bzw. 0,46. Das bedeutet, dass im Durchschnitt in jeder Partie jeder Spieler in einer ausgeglichenen Stellung fast einen Fehler machte, der zum Partieverlust führte.

Wie aus den blauen Balken in der Abbildung ersichtlich ist, stiegen die verpassten Punkte im Wettkampf der Frauen bis zur vierten Partie allmählich an und gingen dann langsam zurück, als Ju Wenjun eine Siegesserie von vier Partien hinlegte. Das Match zwischen Ding und Gukesh war volatiler im Verlauf mit Höhen und Tiefen.

4/ On average, players played with 0.46 missed points per game, meaning that they played as accurately as the World Championship between Gukesh and Ding. pic.twitter.com/5L76wVtIvs

— Mehmet Ismail🐴 (@drmehmetismail) April 16, 2025

Wer mehr über die Analysen wissen will

Über die Grenzen von Datenanalysen (Hier Klicken)

Verwendete Definitionen und Methoden (Hier Klicken)

Über Mehmet Ismail

Mehmet Ismail ist Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Abteilung für politische Ökonomie des King’s College London. Zu seinem akademischen Hintergrund gehört seine Promotion in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Maastricht. Mehmet hat außerdem einen Master in angewandter Mathematik von der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne und verbrachte ein Semester an der Universität Bielefeld im Rahmen des Erasmus Mundus QEM-Programms.

Neben seiner akademischen Tätigkeit ist Mehmet ein leidenschaftlicher Schachliebhaber und ehemaliger professioneller Backgammon-Spieler. Seine Leidenschaft für Spiele geht weit über das bloße Spielen hinaus; er ist fasziniert von der facettenreichen Welt der Spiele und erforscht alles von theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen bis hin zu Spieldesign, Fairness und dem Spiel selbst. Mehmet ist für Norway Chess als Experte für Spieltheorie im Einsatz.

Interessierte Leser können auf GitHub weitere Informationen und Details der Analysen von Mehmet Ismail finden.

Fotos: Anna Shtourman (FIDE CHESS), privat.

Hinweis

Der Text wurde in deutscher Sprache erstellt. Wer die Übersetzungen in anderen Sprachen nutzt, muss manchmal mit bemerkenswerten Übersetzungen rechnen. So wird aus dem Zug, gemeint ist natürlich der Schachzug, im Englischen gelegentlich ein „train“, also Eisenbahnzug. Leider haben wir keinen Einfluss auf solche Fehler und können sie auch nicht korrigieren. Daher empfehlen wir Lesern etwas Humor beim Nutzen der modernen Möglichkeiten von automatischen Übersetzungen.