Schachspieler versuchen sich der Wahrheit von gespielten Partien durch Analyse anzunähern. Am besten passiert das zunächst ohne Rechenmaschine. Dabei sollte man meines Erachtens die Partie schnell und dann etwas langsamer durchspielen. Danach bestimmt man die Wendepunkte im Partieverlauf, die ich bevorzugt Kipppunkte nenne.

Von Thorsten Cmiel

Die hier analysierte Partie stammt aus aktuellen Europameisterschaft der Frauen auf Rhodos in Griechenland. Wir betrachten die Begegnung der armenischen Frauengroßmeisterin Maria Gevorgyan und der spanischen Internationalen Meisterin Sabrina Vega Gutierrez, also zweier starker Spielerinnen, die sich in der Partie wenig schenken.

Bevor man eine komplizierte Partie anschaut, die man nicht kennt, ergibt es Sinn, die Partie zunächst schnell durchzuspielen. Dadurch gewinnt man einen ersten Eindruck, der beim späteren Verstehen der Abläufe hilfreich sein kann. Zur Demonstration erfolgt das hier in schneller Abfolge. Die Partie ist lang und voller spannender Wendungen, die man nicht intuitiv verstehen kann. Als nächstes gibt es in diesem Beitrag die Möglichkeit, die Partie im eigenen Tempo durchzuspielen und bei kritischen Momenten so lange zu verweilen wie erforderlich.

1. Schritt Kipppunkte finden

Der nächste logische Schritt könnte das Notieren der entdeckten auffälligen Momente sein. Die Kipppunkte sind dabei diejenigen besonders relevanten Momentaufnahmen in einer Partie, weil die Bewertung sich fundamental ändert. Das passiert natürlich nicht in jeder Partie, aber nach erster Ansicht dieser Partie ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich um eine Partie in einem Guss gehandelt haben könnte. Es sei der Hinweis gegeben, dass bei eigenen Partien, in die man viel Gedankenschmalz investiert hat, dieser Schritt entfallen kann, aber nicht sollte. In den meisten Fällen können zumindest erfahrene Spieler die wichtigsten Momente bereits benennen und wichtige offene Fragen zur Partie aufwerfen. Oft ist dann nur noch die genaue objektive Bewertung zu klären und bessere Pfade in kritischen Momenten sind zu ermitteln.

2. Schritt Verbesserungen suchen

Heutzutage ist der Analyseprozess einfach. Man nutzt die gesamte Partienotation in einem gängigen Format (PGN) oder gibt der Engine besonders interessante Stellungen (FEN) vor und drückt auf einen Knopf. Dabei reichen oft wenige Sekunden bei spielstarken Rechenhelfern, um Stellungen in ausreichender Tiefe zu erfassen. Für die Spieler ist es im Nachhinein (post mortem) wichtig zu verstehen, warum sie wann falsch abgebogen sind. Welche Ursachen haben Fehlentscheidungen. Was waren rechnerische Fehler und wann waren positionelle Entscheidungen falsch. Am besten klären Coaches oder Trainer mit den Spielern woran es gelegen haben könnte und wie auftretende Probleme in Zukunft besser gelöst werden. Gerade bei der Analyse von mehreren Partien eines Spielers kann dabei gelegentlich ein Muster und eine schlechte Angewohnheit entdeckt werden.

Vorschlag: Teilen sie die Partien in Phasen

Um eigenständige Verbesserungsprozesse zu initiieren bietet es sich an, längere Partien nicht an einem Stück zu analysieren, sondern in übersichtliche Happen aufzuteilen. Das passiert je nach Partieverlauf oft anhand der drei Spielphasen Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel. Bei komplexen Partie können es deutlich mehr Abschnitte sein. Ich finde es oft hilfreich längere Partien in Abschnitte einzuteilen, die etwa zwanzig Züge ausmachen. Aber das sollte nicht in Stein gemeißelt sein, sondern situationsabhängig erfolgen. Nach vierzig Zügen folgt in den meisten Turnierpartien – und nur die sind relevant – eine erste Zeitkontrolle. Das passt sehr gut, denn mit wenig Zeit um den Kontrollzug herum passieren oft Veränderungen der Bewertung oder Struktur.

Erster Swing in der frühen Entwicklung

Schauen wir bei der hier gewählten Partie genauer hin. Die beiden Spielerinnen folgen in der Eröffnungsphase bekannten Mustern und es kommt im frühen Mittelspiel zu einem typischen sizilianischen Handgemenge. Der Zug 7.a3 fällt etwas auf und mag an der konkreten Zugfolge liegen, um den Läuferzug nach b4 zu vermeiden. Am Ende entsteht eine typische Scheveninger-Struktur mit diesem eher ungewöhnlichen Zug. Schwarz entscheidet sich mit 14…e4 für ein konkretes, auffälliges Vorgehen im Zentrum. Im 19. Zug springt ins Auge, dass die Armenierin ihr Läuferpaar aufgibt. Zu dem Scheveniger Stellungstyp haben sich Mitte der achtziger Jahre Anatoly Karpow und Gary Kasparow bei ihren Weltmeisterschaftsduellen ausgetauscht. Wer diesen Stellungstyp anschauen will, der findet gutes Studienmaterial.

Es bleibt spannend bis zum Königsmarsch

Zunächst steht der weiße König unsicher. Beide Seiten spielen ihr Trümpfe nicht bestens aus. Dann opfert Schwarz Material bekommt dafür aber einen gefährlichen Angriff. Im 30. Zug erscheint der weiße König im Mittelspiel auf e4 und wird bedrängt. Schwarz kassiert die gegnerische Dame, muss aber starke gegnerische Türme im eigenen Hinterland zulassen. Diese wiederum garantieren Weiß gutes Gegenspiel. Im Kontrollzug riskiert Schwarz erneut zu viel und Weiß scheint etwas am Drücker zu sein.

Kampfschach mit Gewinnchancen für beide Seiten

Für Zuschauer war die folgende Phase äußerst spannend. Eigentlich konnte die Partie im 42. Zug in einem leistungsgerechten Remis durch Patt finalisiert werden. Stattdessen ging es munter weiter und auch hin und her. Das Koordinieren von Türmen ist oft nicht einfach, aber in dieser Partie stand Weiß sehr aktiv.

Schwächen bei der Verwertung

Nach über fünf Stunden und aufreibendem Spiel kommt es zum Schluss zu einem überraschenden Ende. Insgesamt scheint das Ergebnis leistungsgerecht zu sein. Aber niemand reklamiert solche Aspekte beim Schach, das ein reines Ergebnisspiel ist.

SERVICEHINWEIS

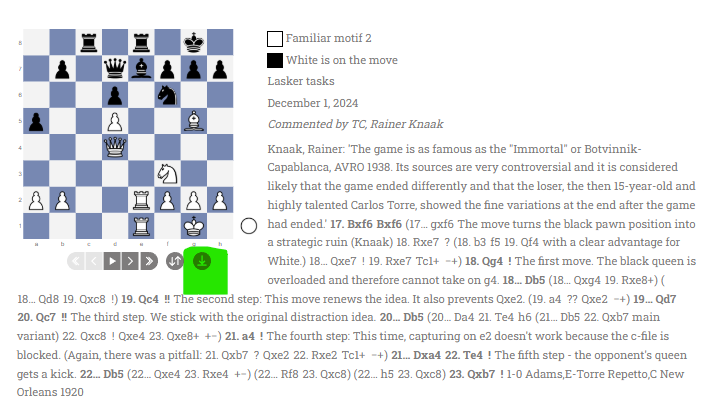

Die Partien und Partieteile können heruntergeladen werden. Dafür muss man oben auf den hier grün markierten Button klicken.